生成AI×リスクマネジメント、ゴールドラッシュの中で光るエルテスの逆張り戦略

2025年4月14日のニュースリリースにて、生成AIの登場により変化しつつある事業環境に適応するべく、これまで培ったデジタルリスクマネジメントのノウハウを強みとして、新規事業「AIシールド構想」を推進することを発表いたしました。

急速に発展する生成AI領域において、今後企業に求められるリスクマネジメントを支援するべく、エルテスでは“守りの生成AI”のコンセプトで、コンプライアンスリスク領域の事業を展開していきます。このプロジェクトを牽引するのが、新規事業開発室の責任者である堀口さんです。

今回は菅原社長と堀口さんに、新規事業開発室設立の経緯、事業の構想、そして未来への展望について伺いました。

新規事業立ち上げに必要な人材

――自己紹介と、エルテスでの経歴を教えてください 。

堀口 上場前の2012年10月にエルテスに入社し、まもなく丸13年になります。これまで、システム開発、検索エンジン評判対策サービスの提供、ソーシャルリスク領域での営業・コンサル業務などに携わってきました。また、新規事業部で子会社のAIKやJAPANDXの事業立ち上げを経験するなど、様々な部署を経てきました。その後、育児休業を取得し、約3年前に検索エンジン評判対策サービスの提供部門に復帰しました。

2024年10月末頃、菅原さんから「新規事業の責任者に任命したいと考えている」とお声がけいただきました。私自身、会社に貢献できることがあれば力を尽くしたいと思っていたため、純粋にありがたいという気持ちでそのお話をお受けしました。前期はおよそ3ヶ月間、新規事業のアイディアを検討し準備を進めつつ、今年の3月からは新規事業開発に専念しています。

――菅原社長から見た、堀口さんはどんな人物像なのでしょうか?

菅原 入社当時の堀口さんの印象はよく覚えています。昔から熱い想いがあり、しっかりと意見を持っていて、みんなの前でも臆さず意見を言ったことは非常に印象的でした。

堀口 入社当時のエルテスに対しては、「良く言えば何でも挑戦でき、柔軟に受け入れてもらえる環境。悪く言えば、仕組みや体制などの環境がまだ十分に整備されていない。」と感じていました。具体的には、一営業担当者がサービスの営業から提供、さらには法務チェックまで行うような状況で、管理部門の整備が急務であると感じていました。そのため、当時、菅原さんに対して「専任の担当者を置くべきではないか」と提案したことがあります。社長に対しても役員に対しても、改善のために意見をすることに抵抗はありません。

菅原 エルテスを長く支えてくれている堀口さんのように、カオスな状況すら前向きに楽しめるような方ではないと、新規事業や会社の立ち上げは難しいかもしれません。実際の業務は、地道なプロダクト開発や営業活動の積み重ねが中心であり、華やかさとは裏腹に、着実さが求められます。だからこそ、必要なのは「粘り強さ」と「覚悟」です。新規事業の立ち上げは一生懸命に取り組んでも、全力で取り組んでも、うまくいかないこともあります。もともと難易度が高い上に、それに加えて姿勢まで後ろ向きになってしまうと、成功はますます遠のいてしまいます。新規事業は不確実性が高く、ゴールが移動したり、まるで蜃気楼のように消えたりする可能性もあります。そういった、事業が立ち上がらないリスクにストレスを感じ、最後までやりきれない人も少なくありません。

堀口 そういった意味では、自分はこうした状況に比較的慣れている方かもしれないです。特殊なサービス仕様に対応する部署での業務経験や、子会社のAIK・JAPANDXの立ち上げなど、ほぼゼロから物事を形にしていくプロセスをこれまで何度も経験してきました。今回の新規事業についても、「必ずやりきる」という強い想いで取り組んでいます。

社会課題と向き合う、新たな価値創造の試み

――ここからは、新規事業「AIシールド構想」についてお伺いしたいと思います。そもそも、なぜ今このタイミングで新規事業に取り組むのでしょうか?

菅原 生成AIの普及が進む中で、構想自体は1年以上前から持っていました。ただ、新規事業の着想を得てからの取り掛かりが早すぎて、市場の立ち上がりが追い付かずに失敗したという過去の反省もあり、当初はもう少し寝かせようと意識していました。しかし、社会の急速な変化を目の当たりにする中で、今始めなければならないと強く感じ、事業化に踏み切る決断をしました。

堀口 生成AIは、2022年末頃から急速に活用が進んでいる印象を受けています。ただ、当時は精度が低く、使い勝手が悪い印象でした。しかし、この半年から1年ほどでAIエージェントが登場し、生成AI自体の精度も大きく向上してきました。今後、AIエージェントの活用が広がるにつれて、企業での利用に伴うリスクも一層高まるのではないかと予見し、コンプライアンス領域を担うポジションから新たな事業を立ち上げる決断をしました。

――使命感を持って取り組まれているのですね。具体的な事業内容についても教えてください。

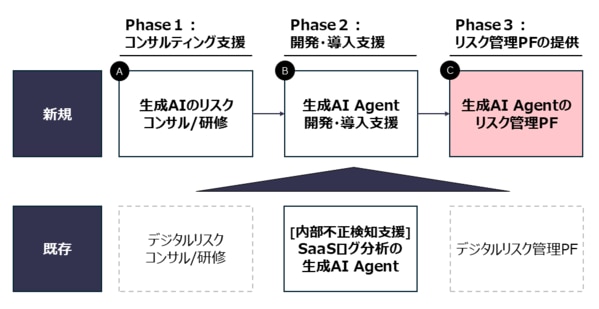

菅原 現時点での具体的な取り組みとしては、企業における生成AI活用の段階を、①方針・ガイドラインの策定、②テスト、③本格運用の三段階に分け、それぞれの段階に合わせたサービスの提供を想定しています。エルテスが従来から取り組んでいるSNSリスク対策領域においても、ガイドライン策定、研修サービス提供、モニタリングサービス提供を実施しており、構造とコンセプトは類似しています。ただし、生成AIの場合は、利用を重ねる中で新たに学習し、意図せず差別的な発言をするなど、自律的に変化・進化していく特性があります。そのため、一時点でのモニタリングでは不十分であり、継続的なモニタリングや運用ルールの見直しが不可欠であると考えています。こうした背景から、継続支援型のサービスに対するニーズは今後さらに高まると見込んでいます。

<新規事業「AIシールド構想」の主な事業展開イメージ>

堀口 現在は、リスク研修およびガイドラインのコンテンツ作成に注力しています。顧客への調査・ヒアリングを進める中で、企業内における生成AIの活用方法は部署ごとに異なることが分かり、それぞれの業務特性に応じたカスタマイズが必要であると認識をしています。

また、今年の春にエルテスへ入社した新卒社員を対象に、生成AIサービスを活用した新規事業アイディアのプレゼンテーションを行う研修を実施しました。この研修では、「プロンプトの工夫によってアウトプットが大きく変わること」や、「出力の質が向上することで活用の幅が広がること」について、実践的に理解を深めることができたと思っています。こうした経験を通じて、コンテンツの継続的なブラッシュアップに取り組んでいます。

――事業計画の最終フェーズにある、「AIエージェントのリスク管理プラットフォーム」についても伺えますでしょうか。

堀口 先ほど菅原さんがお話されていたAIエージェントのモニタリングサービスとして、現在構想しているのが「AIエージェントのリスク管理プラットフォーム」です。このサービスは、クラウドセキュリティの領域と近しい位置づけになると考えています。実際、アメリカではすでに複数のクラウドサービスを活用している企業が多く、それぞれのセキュリティに対する懸念が顕在化しています。また、各クラウドサービスからのセキュリティアラートが頻発することによって、いわゆる「アラート疲れ」が起き、結果的に対応力の低下を招くという課題も生まれています。エルテスでは、AIエージェントの領域においても、同様のリスクが高まると見ています。近い将来、企業の各部署でAIエージェントの活用が進み、結果として企業全体で相当数のエージェントが運用されることが想定されます。そのため、会社として「どのような生成AIを使っているのか」「各エージェントがどのような権限を持ち、何をしているか」を一元的に把握・管理する必要が出てきます。さらに、AIは日々進化しており、暴走というリスクも孕んでいます。そうした中で、リスクを検知し、具体的な対応策を提示できる仕組みがあれば、企業にとって非常に有用なプラットフォームとなるはずです。

また、AI活用において重要なのが、入力されるプロンプトや生成されたアウトプットの信頼性です。誤情報やハルシネーションが含まれていないかどうかを検知する観点では、エルテスが長年培ってきたSNSリスク対策の知見が活かせると考えています。

一方で、生成AI自体の脆弱性や外部からの攻撃時の対応といった領域については、現時点ではエルテス単独で十分に対応できるとは言えず、課題感を持っているのが正直なところです。ただ、こうした新たな領域に挑戦していくことで、エルテスとしての企業価値や社会的意義をさらに高めていけると考えています。

目指すのは、事業を超えたインパクト

――最後に、新規事業開発室としての目標を教えてください。

菅原 ゴールドラッシュの時代に、金を掘るのではなく、ジーパンやスコップを売って成功した人々がいたように、エルテスでは創業初期から“逆張り”の戦略に取り組んできました。重要なのは、「直接的な生成AI開発」ではなく、「その発展に伴って必然的に生じるリスクを管理する」というポジションを取ることです。さらに言えば、生成AIの活用が加速する中で、急速にリスクが顕在化し、企業としての対応が求められる領域を的確に見極め、勝てるポジショニングを確保することが極めて重要だと考えています。私たちは、その戦略の下で、堅実で価値のあるプロダクトづくりに取り組んでいきます。

SNSが普及した時にも、SNS上のリスクマネジメントに早期から着目し、独自の事業領域として確立してきました。そして今、生成AIのリスク対策は、SNS以上に社会と企業に与える影響が大きく、そのインパクトは10倍規模の可能性があると見ています。「AIシールド構想」は、エルテスの祖業であるデジタルリスク事業を飛躍的に拡張させる可能性を持つ、次の成長エンジンになると確信しています。

堀口 エルテスの既存事業は、これまで1事業あたり約10億円の売上高が一つの目標値なっていました。これに対し、「AIシールド構想」は、初めから30億円、さらには50億円規模の事業を目指し、これまでとは異なる事業構築の方法や考え方に挑戦していきます。

<新規事業「AIシールド構想」プロジェクトメンバー>

= = =

プロフィール

菅原 貴弘(Takahiro Sugawara) 東京大学在学中の2004年にエルテスを創業。インターネット掲示板、ブログ、SNSなど新しいテクノロジーが生まれるたびに、その反動で発生するトラブルに着目し、デジタルリスク事業に取り組む。2016年11月に東証マザーズ上場。リスク検知に特化したビッグデータ解析ソリューションを提供する事業領域を拡大させている。 |

堀口 幸憲(Yukinori Horiguchi) |

関連記事